La notion d’adéquation des soins touche à la pertinence des soins dispensés : compte tenu de l’état des connaissances scientifiques, permettent-ils d’apporter une réponse appropriée aux besoins médicaux du patient ? Différentes approches peuvent être utilisées pour mesurer l’adéquation des soins ; l’une des plus fiables consiste à évaluer dans quelle mesure la pratique médicale respecte les recommandations de bonne pratique clinique. Une autre méthode fréquemment utilisée consiste à examiner la variation de la pratique médicale d’une zone géographique à l’autre.

Huit indicateurs relatifs aux soins aigus et chroniques ont été sélectionnés pour cette section. La plupart concernent le respect des recommandations cliniques pour une série de services et prestations de santé :

- Le suivi des patients diabétiques (QA-1, QA-2)

- La prescription d’antibiotiques (QA-3 à QA-5)

- L’imagerie de la colonne vertébrale (QA-6)

- Le traitement adjuvant après une chirurgie du cancer du testicule (QA-9)

Un dernier indicateur relatif à la variabilité géographique des taux de césariennes (QA-8) a également été inclus dans cette section. Il se trouvait précédemment dans celle consacrée aux soins à la mère et au nouveau-né (où il portait le code MN-3).

Vous trouverez également dans d’autres sections une série d’indicateurs touchant de près ou de loin à l’adéquation des soins :

- Sous soins préventifs : les indicateurs sur la vaccination et le dépistage (P-1 à P-4, P-6 à P-9, P-12 et P-14) ;

- Sous soins de santé mentale : les indicateurs sur la prescription et la consommation de médicaments (MH-6 à MH-8) ;

- Sous soins aux personnes âgées, les indicateurs relatifs à la prescription et à la consommation de médicaments (OLD-10 à OLD-12) ;

- Sous soins de fin de vie, les indicateurs relatifs à l’initiation des soins palliatifs en temps opportun et à l’agressivité des soins en fin de vie (EOL-2 et EOL-3) ;

- Sous soins à la mère et au nouveau-né, les indicateurs concernant le nombre de consultations prénatales pour les grossesses à faible risque (MN-10), le dépistage répété de la toxoplasmose pendant la grossesse (MN-8), le taux d’induction (MN-4), la proportion d’accouchements par voie basse après un accouchement par césarienne antérieur (MN-6), le taux d’épisiotomie (MN-5), les naissances très prématurées survenues dans un hôpital sans unité de soins intensifs néonatals (NICU) (MN-7), le nombre de tests de dépistage néonatal effectués en dehors des délais prescrits (sous-indicateur de MN-9) ;

- Enfin, de plus amples informations sur les variations de pratiques médicales sont disponibles dans la section correspondante de ce site internet.

a Un suivi adéquat est défini comme la réalisation régulière d’examens de rétine et de tests sanguins (hémoglobine glyquée, créatinine, profil lipidique et microalbuminurie) ; b Les antibiotiques de deuxième intention sont l’amoxicilline avec acide clavulanique, les macrolides, les céphalosporines et les quinolones.

Suivi adéquat du diabète chez les patients adultes (18 ans ou plus) (QA-1, QA-2)

Le diabète est une maladie chronique qui survient lorsque l’organisme ne parvient pas ou plus à réguler des niveaux excessifs de glucose (sucre). On en distingue deux grands types. Le diabète de type 1 est une maladie auto-immune caractérisée par un dysfonctionnement du pancréas et une perte de la capacité à produire l’insuline, l’hormone qui abaisse le taux de sucre dans le sang. Il représente 5 à 10 % de l’ensemble des cas de diabète. Les patients atteints d’un diabète de type 2 continuent généralement à produire de l’insuline, mais soit cette production est trop faible, soit leur organisme y répond de manière insuffisante (on parle alors de « résistance à l’insuline »). Le diabète de type 2 est de loin la forme la plus courante et est lié à une série de facteurs, dont notamment (mais pas uniquement) une susceptibilité génétique, un problème de surpoids ou d’obésité, un manque d’exercice, etc.

Le diabète est une maladie de plus en plus fréquente en Belgique. En 2021, ce diagnostic avait été posé chez 6,8 % de la population. Néanmoins, comme le mentionne la section sur l’état de santé de la population, plus d’un patient diabétique sur trois n’est pas conscient de sa maladie. En réalité, il est donc vraisemblable que le diabète touche environ 10 % de la population.

S’il n’est pas diagnostiqué, pas traité ou mal contrôlé, le diabète peut entraîner de graves complications, dont notamment la cécité, une insuffisance rénale ou l’amputation d’un orteil, d’un pied ou d’une jambe en raison de plaies chroniques. Le diabète accroît également le risque de maladies cardiovasculaires.

Le diabète de type 1 nécessite un traitement à l’insuline. En cas de diabète de type 2, des mesures d’hygiène de vie sont parfois suffisantes ; lorsqu’un traitement est nécessaire, il fera parfois intervenir l’administration d’insuline. Chez la majorité des patients, ce n’est toutefois pas le cas.

La surveillance régulière d’un certain nombre de paramètres et complications potentielles est recommandée chez tous les patients diabétiques. Pour ces indicateurs, nous avons examiné le pourcentage de personnes vivant avec un diabète qui ont bénéficié de cinq tests bien précis au cours des 15 derniers mois (deux mesures de l’HbA1c, cholestérol, microalbuminurie, créatinine sérique et suivi par un ophtalmologue) afin d’évaluer l’adéquation de leur suivi. Les résultats sont disponibles séparément pour les patients sous insuline (QA-1) et pour les patients recevant d’autres médicaments hypoglycémiants (QA-2), sans administration d’insuline.

Précisons toutefois que certaines directives cliniques récentes ne recommandent pas l’ensemble des cinq tests susmentionnés chez tous les patients diabétiques, ou les recommandent moins fréquemment. Il est donc important de regarder non seulement les résultats pour l’ensemble des cinq tests, mais aussi les résultats pour chaque test individuellement.

Résultats

- En 2021, l’ensemble des cinq tests sélectionnés pour évaluer la qualité du suivi du diabète ont été effectués chez 42,7% des adultes vivant avec le diabète et recevant de l’insuline (43,1% en 2020). C’est moins qu’au cours de la période 2011-2019, où ce pourcentage était proche de 50%.

- Pour les patients recevant des médicaments hypoglycémiants autres que l’insuline, ce pourcentage était beaucoup plus faible, 17,2% en 2020 et 16,9% en 2021. C’est moins qu’en 2019 (19,3%), mais cela reste une amélioration par rapport à 2011 (14,1%).

- Les différences régionales sont limitées, avec des résultats un peu moins bons pour les patients sous insuline en Wallonie et légèrement meilleurs pour ceux qui reçoivent des médicaments hypoglycémiants autres que l’insuline à Bruxelles.

- Chez les patients sous insuline, la couverture est très bonne pour la mesure de la créatinine sérique (96,6%), du cholestérol (91,2%) et de l’hémoglobine glyquée (85,0%), tandis que les consultations annuelles avec un ophtalmologue (60,8%) et le dosage de la microalbuminurie (66,7%) sont moins fréquents. Certaines directives cliniques récentes ne recommandent toutefois pas ces trois derniers tests chaque année chez tous les patients.

- Chez les patients recevant des médicaments hypoglycémiants autres que l’insuline, la couverture est bonne pour la mesure de la créatinine sérique (93,6%), du cholestérol (89,0%) et de l’hémoglobine glyquée (70,9%), tandis que les tests de microalbuminurie et les consultations ophtalmologiques sont effectués chez moins de la moitié des patients chaque année. Ce faible taux peut s’expliquer par les recommandations récentes pour les consultations ophtalmologiques, mais pas vraiment pour le suivi de la microalbuminurie, qui est recommandé annuellement chez tous les patients atteints de diabète de type 2 (soit la majeure partie du groupe sans traitement par insuline).

- Le pourcentage de personnes âgées vivant dans une MRPA/MRS et bénéficiant d’un suivi approprié du diabète est faible en raison des visites moins fréquentes chez l’ophtalmologue, ce qui soulève certaines questions concernant la coordination des soins dans ce public.

Lien vers la fiche technique et les résultats détaillés

Source de données: AIM

Prescription rationnelle des antibiotiques (QA-3, QA-4, QA-5)

Les antimicrobiens sont des médicaments essentiels utilisés pour combattre toute une série d’infections causées par des bactéries, des virus, des moisissures et d’autres germes microscopiques. Dans ce groupe, le terme « antibiotiques » désigne spécifiquement les médicaments qui ciblent des bactéries. Malheureusement, au fil du temps, un nombre croissant de germes ont développé une résistance aux traitements antimicrobiens les plus courants, ce qui représente une menace majeure pour la santé publique. Ce problème découle en premier lieu d’une utilisation non rationnelle de ces produits – et en particulier des antibiotiques – en médecine humaine et vétérinaire, ainsi que d’une contamination de l’environnement. Il est donc essentiel de n’utiliser les antibiotiques que lorsqu’ils sont réellement nécessaires et efficaces, mais aussi de choisir soigneusement le produit le plus approprié. Certains antibiotiques puissants ne devraient par exemple être utilisés qu’en second recours, lorsqu’un traitement antibiotique de première intention s’est avéré inefficace.

Plusieurs initiatives internationales ont été lancées pour lutter contre la résistance aux antimicrobiens, et des stratégies nationales ont été mises en œuvre dans la plupart des pays du monde. Pour la Belgique, le Belgian Antibiotic Policy Coordination Committee (BAPCOC) a fixé plusieurs objectifs, dont une diminution de la quantité totale d’antibiotiques utilisés. Depuis 2018, le remboursement de certains antibiotiques puissants (« quinolones ») a aussi été limité à des situations très spécifiques. Une approche « One Health » intégrée et holistique a par ailleurs été lancée en 2019 pour lutter contre la résistance aux antimicrobiens aussi bien en médecine humaine que dans les secteurs pharmaceutique et vétérinaire.

Cette série d’indicateurs examine le volume d’antibiotiques prescrit en ambulatoires (en nombre de doses quotidiennes pour 1000 habitants et par jour) (QA-3), le pourcentage de la population ayant pris des antibiotiques au moins une fois au cours de l’année (QA-4) et la part des traitements antibiotiques de deuxième intention dans le nombre total de doses quotidiennes d’antibiotiques délivrées (QA-5).

Résultats

Volume d’antibiotiques prescrits en ambulatoire (nombre de doses journalières pour 1000 habitants et par jour) (QA-3)

- En 2021, la consommation d’antibiotiques dans le secteur ambulatoire en Belgique s’élevait à 16,0 doses journalières pour 1000 habitants et par jour. Il s’agit d’une amélioration substantielle par rapport à 2016 (22,5), mais ce résultat reste malgré tout très élevé en comparaison avec ceux d’autres pays européens (p. ex. les Pays-Bas, où la consommation est plus de deux fois moindre (7,6)). En outre, un recul particulièrement marqué a été observé pendant la pandémie de COVID-19, avec un léger rebond en 2021, et il n’est pas impossible que les chiffres reviennent aux niveaux prépandémiques dans le futur.

- Bien qu’une baisse au fil du temps ait été observée dans les trois régions du pays, la consommation d’antibiotiques reste durablement plus élevée en Wallonie (17,8 doses quotidiennes pour 1000 habitants et par jour en 2021) et plus faible à Bruxelles (14,8 en 2021), la Flandre se situant quelque part entre les deux (15,6 en 2021). Il existe toutefois des différences substantielles entre provinces.

- La réduction de la consommation est ventilée de manière assez homogène sur toutes les classes d’antibiotiques, mais elle est particulièrement importante pour les quinolones, suite aux restrictions introduites en 2018 pour leur remboursement.

Lien vers la fiche technique et les résultats détaillés

Source de données: Sciensano

Pourcentage de la population ayant reçu au moins une prescription d’antibiotiques au cours de l’année (QA-4)

- En 2021, 32,6% de la population belge a reçu au moins une prescription d’antibiotiques. Les chiffres variaient quelque peu d’une région à l’autre (37% en Wallonie, 30,4% en Flandre et 29,6% à Bruxelles). Là aussi une forte baisse a été observée en 2020, avec un rebond à un niveau légèrement supérieur à celui de 2019 en 2021.

- Le pourcentage de citoyens ayant reçu au moins une prescription d’antibiotiques était le plus élevé chez les sujets très jeunes (0-4 ans) ou très âgés (plus de 75 ans).

Lien vers la fiche technique et les résultats détaillés

Source de données: AIM

Part des traitements antibiotiques de seconde ligne dans le nombre total de doses quotidiennes d’antibiotiques délivrées (QA-5)

- En 2021, 40,5% des antibiotiques prescrits étaient des médicaments de seconde intention. Cette part était plus élevée en Wallonie (41,3%) qu’en Flandre (39,9%) et à Bruxelles (35,9%). Ce pourcentage diminue au fil du temps dans toutes les régions, fût-ce plus lentement dans certaines provinces que dans d’autres.

- De même, la part des antibiotiques de deuxième intention a diminué dans tous les groupes d’âge et dans les deux sexes, bien qu’elle reste systématiquement plus élevée chez les hommes.

Lien vers la fiche technique et les résultats détaillés

Utilisation inappropriée des examens d’imagerie médicale (QA-6)

Si l’imagerie médicale constitue un outil capital dans bien des situations, nombre de techniques (comme la radiographie et la tomodensitométrie) reposent sur des radiations qui ne sont pas inoffensives et peuvent provoquer des lésions cellulaires, avec à la clé un risque accru de cancer. Il est donc très important de faire un usage approprié de l’imagerie médicale pour éviter d’exposer les patients à des risques inutiles. Malheureusement, malgré les campagnes de sensibilisation nationales, les doses de radiation auxquelles sont exposés les patients belges restent parmi les plus élevées d’Europe.

De plus, même lorsqu’elles n’utilisent pas de radiations, ces techniques ont également un coût considérable et devraient donc être évitées dans des situations où elles n’ont que peu ou pas de valeur ajoutée, comme c’est le cas pour les lombalgies.

Les lombalgies représentent un important problème de santé publique, car elles sont très fréquentes et entraînent une consommation de soins et des coûts sociétaux considérables. Dans une enquête belge réalisée en 2013, environ un répondant sur cinq (parmi les personnes âgées de 15 ans ou plus) déclarait avoir souffert de l’un ou l’autre problème de dos chronique au cours des 12 derniers mois. Dans la plupart des cas, le diagnostic de lombalgie (aiguë ou chronique) ne nécessite pas d’imagerie, sauf en présence d’un ensemble de symptômes très spécifiques (« signaux d’alerte »).

Pour cet indicateur, nous avons examiné le nombre de tomodensitométries (CT-scans), de radiographies et d’IRM de la colonne vertébrale effectuées en Belgique afin d’évaluer la fréquence du recours à ces examens d’imagerie pour diagnostiquer des lombalgies. Il ne s’agit toutefois pas d’une mesure parfaitement exacte du recours inapproprié de l’imagerie dans cette situation, d’une part parce que l’examen n’est pas toujours injustifié, d’autre part parce que les données disponibles pour les IRM et CT-scans ne permettent pas de distinguer l’imagerie de la colonne vertébrale en général de l’imagerie de la colonne lombaire (inférieure).

Résultats

- Au cours de la période 2016-2022, le nombre d’examens d’imagerie de la colonne a diminué de 2% par an (-4,9%/an pour la radiographie et -1,5%/an pour le CT-scan, mais +2,0%/an pour l’IRM).

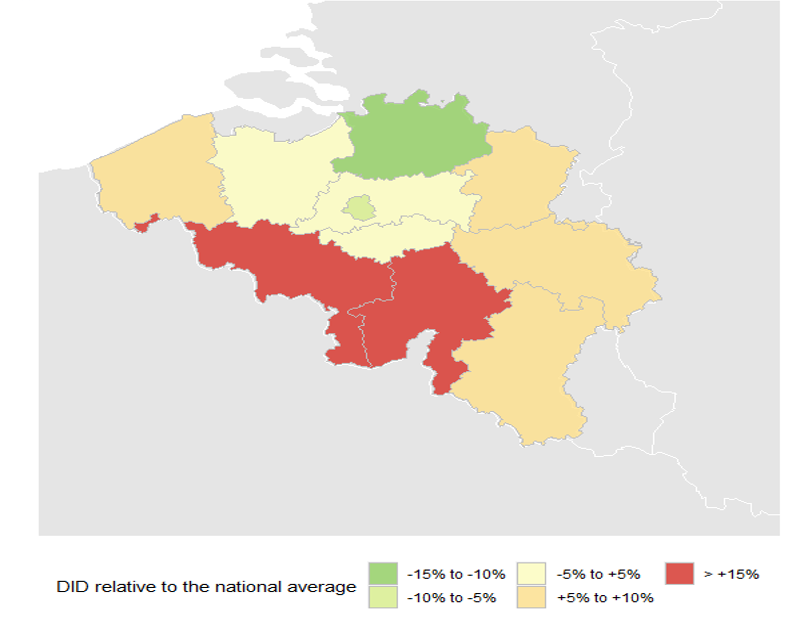

- Le nombre d’examens d’imagerie pour 100 000 habitants est plus élevé en Wallonie (11 370/100 000 en 2022) qu’à Bruxelles (8618/100 000) et en Flandre (8378/100 000), avec des différences substantielles entre arrondissements.

- Le recours aux différents types d’examens varie aussi considérablement d’une région à l’autre, en particulier pour le CT-scan.

Lien vers la fiche technique et les résultats détaillés

Source de données: INAMI

Source de données: INAMI

Nombre de césariennes pour 1000 naissances vivantes (QA-8)

S’il ne fait aucun doute que la césarienne est une intervention nécessaire d’un point de vue médical dans certaines circonstances, ses avantages dans les situations où elle est utilisée pour d’autres raisons continuent à faire débat. Au-delà de son coût plus élevé (en comparaison avec un accouchement normal par voie basse), l’existence de risques avérés pour la mère et l’enfant posent en effet la question de sa pertinence lorsqu’elle n’est pas motivée par des considérations cliniques. En réponse à ces inquiétudes, plusieurs pays et organisations internationales ont formulé des lignes directrices visant à promouvoir l’accouchement naturel, à sensibiliser aux risques et à limiter le nombre de césariennes inutiles.

De 1985 à 2015, la position de la communauté médicale internationale était que le taux de césariennes ne devait pas dépasser 10 à 15%. En 2015, l’OMS a toutefois souligné la nécessité de faire tous les efforts nécessaires pour garantir l’accès à la césarienneà toutes les femmes qui en avaient besoin, plutôt que de s’efforcer d’atteindre un taux bien précis. Les taux d’accouchement par césarienne continuent à augmenter dans la plupart des pays européens, entre autres en raison de l’augmentation de l’âge des femmes qui accouchent, mais aussi de la problématique de l’obésité.

Résultats

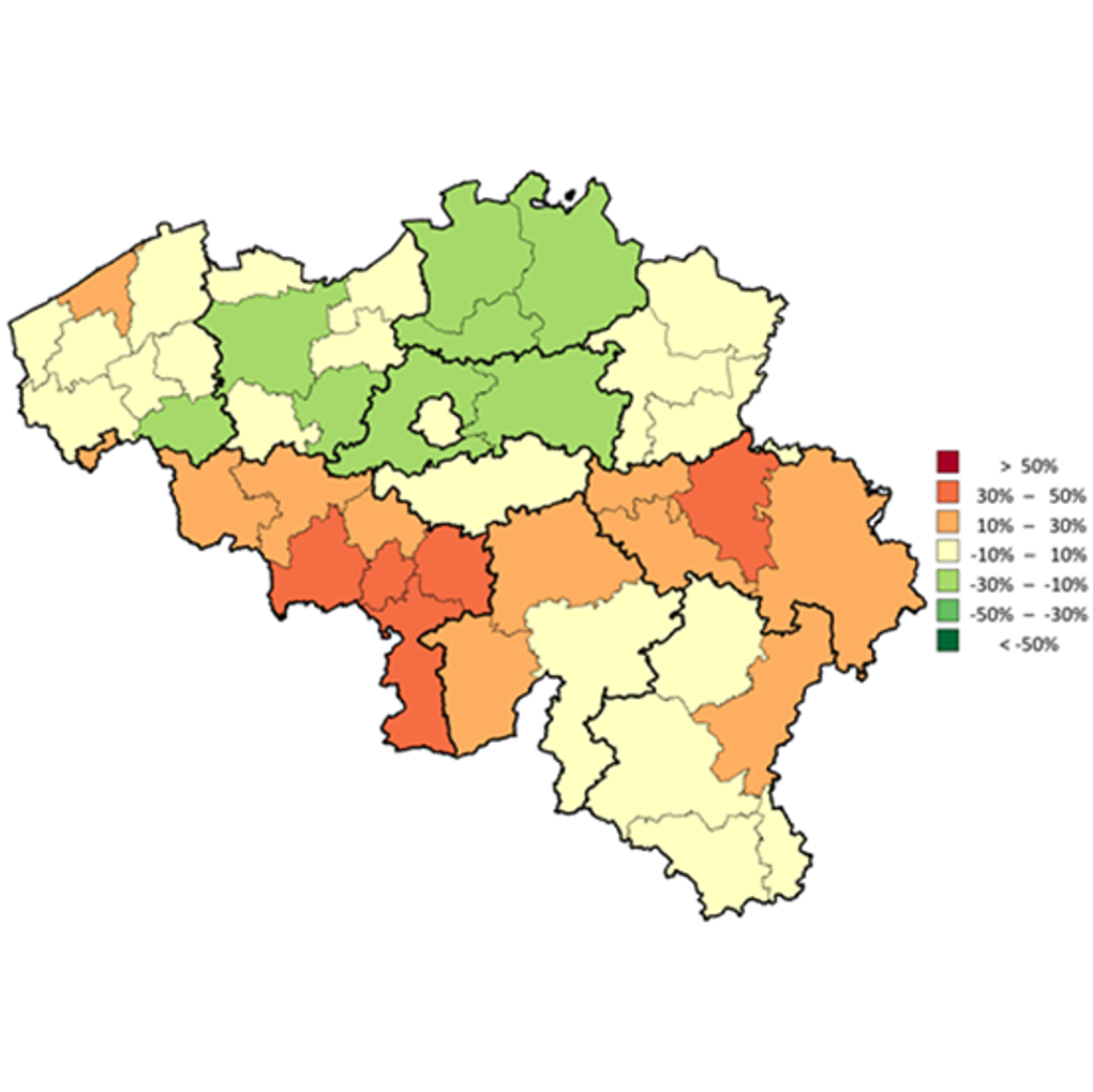

- En 2021, le taux de césariennes pour l’ensemble de la Belgique était de 217 pour 1000 naissances vivantes (+11,3% par rapport à 2010, où il était de 194 pour 1000 naissances vivantes), ce qui reste bien au-dessus des valeurs recommandées.

- En 2021, le taux de césariennes était de 224 pour 1000 naissances vivantes en Wallonie, 218 en Flandre et 201 à Bruxelles, avec une augmentation dans les trois régions par rapport à 2010.

- Les césariennes répétées (plusieurs accouchements successifs par césarienne chez une même femme) sont le facteur qui contribue le plus fortement au taux de césariennes global.

- Malgré une augmentation au fil des années, les taux belges sont restés inférieurs aux moyennes UE-14 et UE-27 entre 2010 et 2020.

Lien vers la fiche technique et les résultats détaillés

Source de données: OCDE données de santé 2023

Patients atteints d’un cancer du testicule à un stade précoce recevant un traitement adjuvant après une intervention chirurgicale (QA-9)

Le cancer du testicule est un cancer peu fréquent (435 nouveaux cas en Belgique en 2021) qui touche généralement des hommes jeunes ; en 2021, 76,6% des patients appartenaient au groupe des 20 à 39 ans. Le traitement consiste généralement en une intervention chirurgicale visant à retirer le testicule atteint. Après l’opération, un traitement complémentaire (adjuvant) peut être administré pour détruire les cellules cancéreuses restantes et limiter le risque de récidive. Des traitements comme la chimiothérapie ou la radiothérapie peuvent toutefois aussi avoir des effets secondaires à plus long terme. Des recommandations de bonne pratique clinique datant de 2013 recommandent donc un suivi approprié plutôt qu’un traitement adjuvant chez les patients atteints d’une tumeur localisée (stade I), en particulier en l’absence de facteurs de risque spécifiques.

Résultats

- La proportion de patients avec une tumeur de stade I recevant un traitement adjuvant a connu une nette diminution entre la période précédant et suivant la publication des recommandations ; cette tendance était présente dans toutes les régions.

- C’est en Flandre que le pourcentage de patients avec une tumeur de stade I recevant un traitement adjuvant est le plus élevé (45,5% après publication des nouvelles recommandations, 79,0% avant). La Wallonie et Bruxelles affichaient des taux assez similaires (65,1% et 65,7%, respectivement) avant publication des nouvelles recommandations et une diminution a été observée dans les deux régions suite à celle-ci. Elle a toutefois été plus marquée à Bruxelles (25,7%) qu’en Wallonie (35,9%).

Lien vers la fiche technique et les résultats détaillés

Source de données: Fondation Registre du Cancer & AIM