1. Messages clés

- La pollution de l'air, causée par des polluants tels que les particules fines, le dioxyde d'azote et l'ozone, est une cause importante de maladie et de mortalité prématurée.

- Bien que, de manière générale, la qualité de l'air en Belgique s'améliore, une partie considérable de la population respire encore un air trop pollué.

- Il existe d'importantes différences régionales: l'exposition aux particules fines est la plus élevée en Région flamande et l'exposition au dioxyde d’azote est la plus élevée en Région de Bruxelles-Capitale.

- La qualité de l'air en Belgique est mauvaise au regard des normes internationales, se situant en-dessous de la moyenne par rapport à d’autres pays similaires de l'UE pour la plupart des polluants considérés.

2. Les particules fines

Les particules fines (anglais : particulate matter, PM) désignent l’ensemble des fines particules microscopiques en suspension dans l'air. Il ne s'agit pas d'une substance chimique unique, mais d'un mélange de nombreux composants différents. On distingue généralement les particules d'un diamètre inférieur à 10 micromètres (PM10) et celles d'un diamètre inférieur à 2,5 micromètres (PM2.5). Comme les PM2.5 ne contiennent que les plus petites particules, leurs compositions et leurs effets sur la santé sont différents de ceux des PM10.

Le chauffage des ménages est la principale source directe de particules fines

Selon les plus récents chiffres belges (2021), la plus importante source directe de PM2.5 est le chauffage des ménages, qui utilise principalement des combustibles fossiles ou du bois. Les autres grandes sources d'émissions directes de PM sont le transport, où le trafic routier est le plus important, ainsi que l'industrie et le traitement des déchets. Bien que le trafic routier ne soit pas la principale source d'émissions de particules, il joue néanmoins un rôle important dans l'exposition, car les émissions sont fréquentes dans les zones densément peuplées [1].

Les réglementations, telles que les normes d'émission européennes, et l'introduction de véhicules hybrides et électriques, ont permis de réduire les émissions de particules à l'échappement. Cependant, les politiques menées jusqu'à présent ont largement négligé les émissions hors échappement du trafic motorisé, qui résultent de l'usure des pneus et des freins et de l'abrasion des routes [2]. Selon les chiffres belges rapportés pour 2021, les trois quarts des PM2.5 du trafic routier proviennent d'émissions non associées à l'échappement, et cette part atteint 85 % pour les PM10 [3].

Outre les émissions directes, les particules peuvent également être formées à partir de précurseurs par le biais de réactions chimiques se produisant dans l'air. Les principaux précurseurs des particules indirectes sont l'ammoniac, les oxydes d'azote et le dioxyde de soufre. L'ammoniac est principalement émis par le secteur agricole, et en particulier par le bétail. Le dioxyde de soufre, lui-même un polluant atmosphérique, provient principalement de l'industrie lourde et de la production d'énergie [1].

L'exposition aux particules fines peut entraîner des maladies cardiovasculaires et respiratoires ainsi que le cancer du poumon

Lorsqu'elles sont inhalées, les particules fines peuvent être absorbées par les tissus pulmonaires et provoquer des troubles respiratoires. Les plus petites particules peuvent ensuite pénétrer dans la circulation sanguine et endommager d'autres organes. Les particules contiennent des composants toxiques et cancérigènes et sont associés à toute une série d'effets néfastes sur la santé.

Il est bien établi qu'une exposition prolongée aux particules peut provoquer des maladies respiratoires, plus précisément l'emphysème, la bronchite chronique et la pneumonie [4,5]. Les particules sont également à l'origine de maladies cardiovasculaires. De fait, des preuves solides établissent un lien entre les particules, les accidents vasculaires cérébraux et les cardiopathies ischémiques [4,6]. D'autres effets sur la santé sont bien étudiés comme le cancer du poumon [7] et le diabète de type 2 [8]. Les données montrent également un impact sur la santé mentale, avec un risque accru de dépression [9]. Toutes ces conditions peuvent nous affaiblir et s'accompagnent d'une grave perte de qualité de vie. Dans certains cas, ces effets négatifs peuvent entraîner un décès prématuré [4].

Les particules mettent particulièrement en danger les femmes et leurs enfants. L’exposition aux PM est associée à des conditions périnatales telles que la naissance prématurée, le faible poids à la naissance et les fausses couches [10,11,12]. Les enfants sont également considérés comme un groupe vulnérable aux effets des particules. L'exposition joue un rôle dans le développement de l'asthme et peut également déclencher des crises d'asthme, ce qui entraîne des visites aux urgences et des hospitalisations [13,14]. Des données plus récentes montrent des conséquences sur le développement du cerveau. En effet, l'exposition aux particules pendant la grossesse et au début de la vie augmentent le risque de troubles du spectre autistique [15].

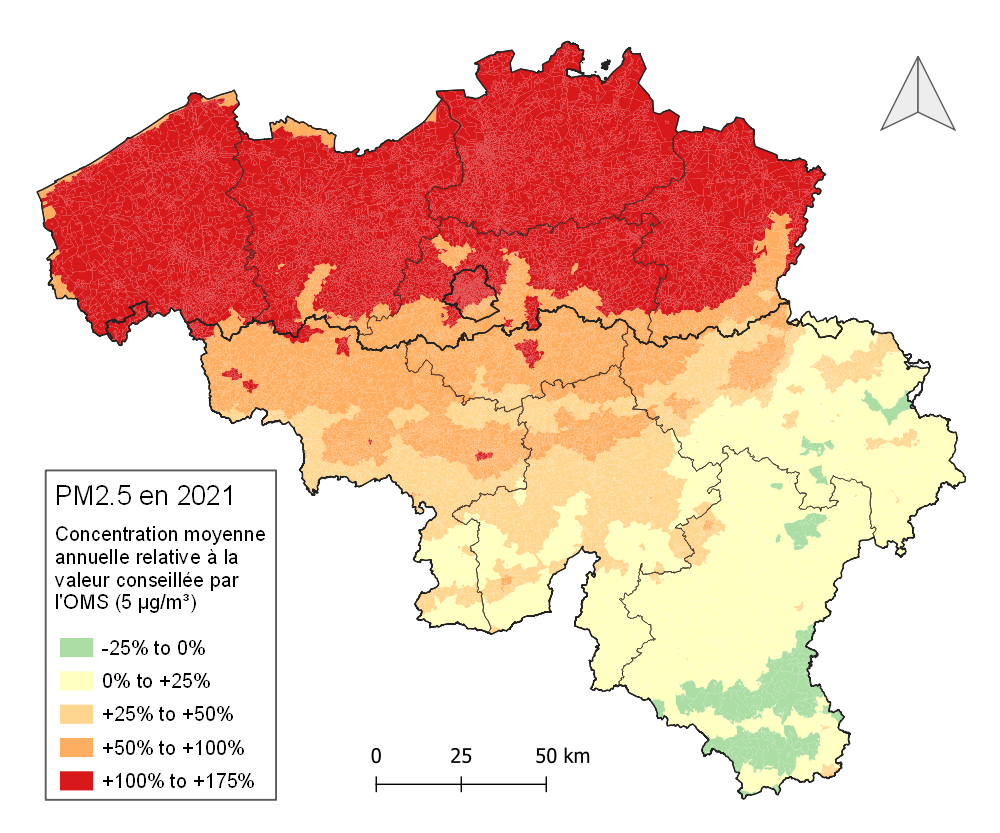

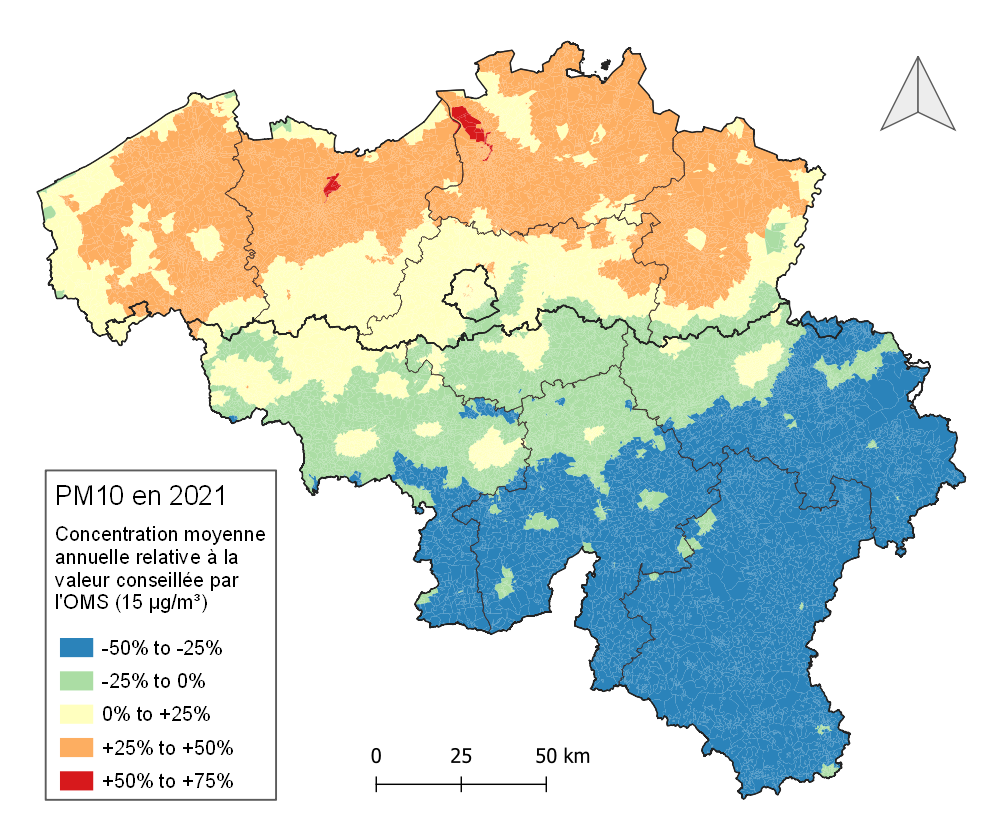

Les concentrations de particules fines sont plus élevées dans la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale que dans la Région wallonne

Pour visualiser l'exposition aux particules en Belgique, les concentrations moyennes annuelles de PM2.5 et de PM10 sont cartographiées pour chaque secteur statistique (quartier). L’OMS a défini des valeurs recommandée pour la qualité de l’air : 5 µg m-3 de concentration moyenne annuelle pour les PM2.5 et 15 µg m-3 de concentration moyenne annuelle pour les PM10 [16]. Pour donner une indication de l'exposition de la population par rapport à la valeur conseillée par l'OMS, les valeurs sont rapportées relativement aux recommandations de l'OMS pour le polluant.

Une des hypothèses de la différence régionale observée est que la Région flamande, qui est la région la plus densément peuplée, a plus de sources de PM (chauffage résidentiel, transport, agriculture, y compris l'élevage intensif) et moins de déposition (élimination par la végétation) par rapport à la Région wallonne. Environ la moitié du pays présente des niveaux de pollution supérieurs à la valeur recommandée par l'OMS pour les PM10 et 97 % du pays présente des niveaux supérieurs pour les PM2.5.

- PM2.5

- PM10

Concentration relative de PM2.5 par secteur statistique en Belgique, 2021

Source: Calculs des auteurs sur base des données de pollution atmosphérique fourni par CELINE [17].

Concentration relative de PM10 par secteur statistique en Belgique, 2021

Source: Calculs des auteurs sur base des données de pollution atmosphérique fourni par CELINE [17].

L'exposition de la population aux particules fines est élevée mais diminue en Belgique

L'exposition de la population aux PM peut être comparée en utilisant la concentration moyenne pondérée par la population. Cette mesure est utilisée pour comparer les régions et explorer les tendances dans le temps. L'exposition aux PM2.5 et aux PM10 diminue en Belgique, et dans toutes les régions individuellement. L'exposition aux PM était initialement plus élevée dans la Région de Bruxelles-Capitale, mais elle a chuté et est passée en-dessous de la Région flamande pour atteindre la valeur pour la Belgique. L'exposition aux PM est toujours de loin la plus faible en Région wallonne.

Bien que la qualité de l'air se soit améliorée au cours de la dernière décennie, de nombreux Belges sont toujours confrontés à des niveaux néfastes de PM. En 2021, environ trois quarts de la population est exposée à des niveaux de pollution dépassant la valeur recommandée sur long terme de l'OMS pour les PM10. La quasi-totalité de la population est exposée à des niveaux supérieurs à la valeur recommandée pour les PM2.5.

- PM2.5

- PM10

La Belgique est le quatrième pays de l’UE-14 le plus exposé aux particules fines

Au niveau international, la Belgique se situe au quatrième rang des pays de l'UE-14 pour ce qui est de la concentration pondérée en fonction de la population, tant pour les PM2.5 que pour les PM10. Bien que nettement inférieure à celle de certains pays, l'exposition aux PM en Belgique est plus élevée que la moyenne européenne, et deux fois plus élevée qu'en Finlande [19].

- PM2.5

- PM10

PM2.5 concentration moyenne pondérée par la population (µg m-3), 2019

Source: Calculs des auteurs sur base des données de l’Agence Européenne pour l’environnement sur l’exposition à la pollution atmosphérique [19].

PM10 concentration moyenne pondérée par la population (µg m-3), 2019

Source: Calculs des auteurs sur base des données de l’Agence Européenne pour l’environnement sur l’exposition à la pollution atmosphérique [19].

3. Dioxyde d'azote

Le dioxyde d'azote (NO2) appartient à la classe des oxydes d'azote (NOx), avec le monoxyde d'azote (NO). Ces deux gaz sont formés et émis à la suite d’une combustion, comme celle qui se produit dans les moteurs de voiture et les centrales électriques. Le NO est pratiquement inoffensif dans les quantités présentes dans l'atmosphère, tandis que la concentration de NO2 dans l'air ambiant peut atteindre un niveau tel qu'il constitue un grave danger pour la santé.

Le trafic routier est la plus grande source d'émissions de dioxyde d'azote

Le transport est la principale source d'émissions de NOx, dont le NO2. Le trafic routier est de loin le principal responsable de ces émissions, suivi par le transport maritime et intérieur et le trafic aérien [1]. L'exposition au NO2 due au trafic routier est encore accentuée par les émissions qui se produisent près du niveau du sol, souvent dans des zones densément habitées, ainsi que par les canyons des rues, où le polluant est piégé dans des routes étroites bordées de grands immeubles [20]. D'autres sources moins importantes sont l'industrie et l'agriculture.

L'exposition au dioxyde d'azote peut entraîner des maladies cardiovasculaires et respiratoires ainsi que le cancer du poumon

Le NO2 est très inflammatoire et l'inhalation de ce gaz peut irriter les voies respiratoires.

Il est bien établi qu'une exposition prolongée au NO2 peut provoquer des maladies respiratoires, plus précisément l'emphysème, la bronchite chronique et la pneumonie [21]. Les recherches indiquent également un lien avec les maladies cardiovasculaires, et plus particulièrement avec les cardiopathies ischémiques [22,23]. D'autres effets bien étudiés sont le cancer du poumon et le diabète de type 2 [24, 25]. Des études suggèrent que le NO2 peut avoir des effets négatifs sur la santé mentale, en augmentant le risque de dépression [9,26]. Souffrir de ces conditions conduit à une perte de qualité de vie, voire à un décès prématuré [21].

Le NO2 menace la santé des femmes et de leurs enfants, car l'exposition est associée à des conditions périnatales telles que la naissance prématurée et le faible poids à la naissance [27,28]. Les enfants sont également touchés de manière disproportionnée, car le NO2 est associé au développement de l'asthme et peut également déclencher des crises d'asthme entraînant des visites aux urgences et des hospitalisations [3,29].

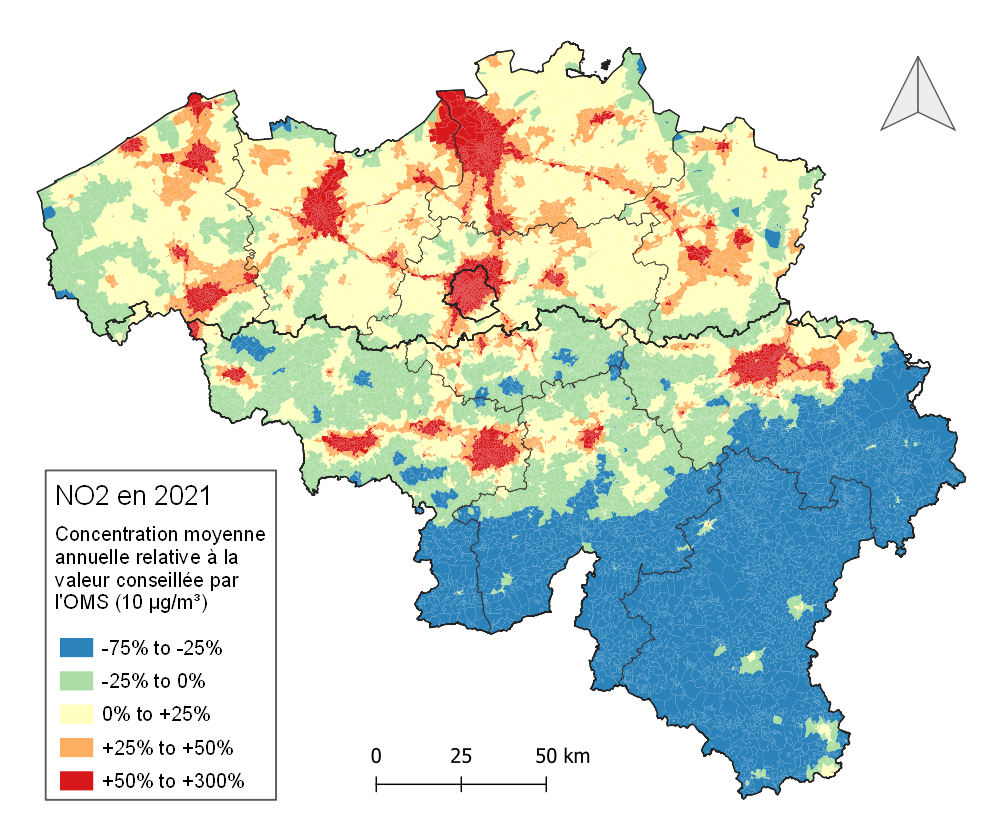

La concentration de dioxyde d'azote est plus élevée dans les villes que dans les campagnes

Pour visualiser l'exposition au NO2 en Belgique, les concentrations moyennes annuelles sont cartographiées pour chaque secteur statistique (quartier). Pour donner un indication de l’exposition de la population par rapport aux recommandations de l’OMS pour le NO2, les valeurs sont rapportées relativement à ces recommandations : 10 µg m-3 concentration moyenne annuelle [16].

Si l'on considère la carte de pollution pour le NO2, les concentrations sont généralement plus élevées en Région flamande et dans le nord de la Région wallonne, y compris dans le sillon Sambre-et-Meuse, que dans les Ardennes. Le trafic routier étant la principale source de NOx, la localisation des grandes villes et des grands axes routiers est reconnaissable sur la carte. La Région de Bruxelles-Capitale est une zone fortement urbanisée et fortement polluée, à l'exception de la partie boisée du sud-est. Près de la moitié des secteurs présentent des valeurs de pollution supérieures à la valeur recommandée de l'OMS de 10 µg m-3 de concentration moyenne annuelle.

Source: Calculs des auteurs sur base des données de pollution atmosphérique fourni par CELINE [17].

L’exposition de la population Belge au dioxyde d’azote est élevée mais diminue

L'exposition de la population au NO2 peut être résumée par la concentration moyenne pondérée par la population, et utilisée pour comparer les régions et explorer les tendances dans le temps. L'exposition au NO2 diminue en Belgique, et dans toutes les régions individuellement. C’est dans la Région de Bruxelles-Capitale que l'exposition au NO2 est la plus élevée, bien que la baisse des niveaux de pollution y soit un peu plus marquée que dans les autres régions. L'exposition au NO2 est toujours la plus faible en Région wallonne, tandis que les niveaux flamands restent proches de la moyenne belge.

Bien que les tendances soient favorables, des améliorations sont encore possibles. Si l'on considère les chiffres les plus récents pour l'année 2021, plus de 85 % de la population est exposée à des niveaux néfastes de NO2 dépassant la valeur recommandée de l'OMS.

Source: Calculs des auteurs sur base des données de pollution atmosphérique fourni par CELINE [17], et des données de la population fourni par Statbel [18].

La Belgique a la cinquième exposition la plus élevée au dioxyde d'azote par rapport aux pays similaires de l'UE

Au niveau international, la Belgique présente la cinquième plus forte concentration de NO2 pondérée par la population par rapport aux autres pays de l'UE-14, bien au-dessus de la concentration européenne moyenne. Les niveaux d'exposition en Belgique sont plus de deux fois supérieurs à ceux des pays nordiques comme le Danemark, la Finlande et la Suède [19].

Source: Calculs des auteurs sur base des données de l’Agence Européenne pour l’environnement sur l’exposition à la pollution atmosphérique [19].

4. Ozone

L'ozone (O3) est un gaz formé à partir de l'oxygène (O2) sous l'action du rayonnement ultraviolet ou de la foudre. Il existe dans toutes les couches de l'atmosphère, à des concentrations variables. Si sa présence dans la stratosphère, à des dizaines de kilomètres d'altitude, protège les êtres vivants contre les rayonnements solaires les plus nocifs, l'ozone présent dans la troposphére constitue une menace sérieuse pour la santé.

Les niveaux d’ozone sont plus élevés en été, en particulier lors des journées ensoleillées

L'O3 dans la basse atmosphère provient de réactions chimiques sous l'influence de la lumière solaire. Il se forme à partir de précurseurs, notamment les oxydes d'azote, le méthane et les composés organiques volatils (COV). Les COV ont de nombreux rôles dans l’industrie et ce secteur est responsable de la plus grande partie des émissions en Belgique. Les autres sources principales sont l'agriculture, en particulier l'élevage, et le trafic routier [1].

La concentration d'O3 dépend fortement des conditions météorologiques, de la saison, de l'heure de la journée et des émissions de précurseurs. À court terme, il y a plus d'O3 pendant la journée et les jours ensoleillés. Au cours de l'année, les concentrations d'O3 sont plus élevées au cours de l'été, le pic de saison de l'ozone s'étendant d'avril à septembre en Belgique. L'O3 réagit avec le NO pour former de l'O2 et du NO2, et vice versa. La conséquence la plus importante de ce phénomène est que les endroits où les concentrations de NO sont élevées, comme les villes et les routes très fréquentées, présentent généralement une pollution plus faible par l'O3 [30].

Les pics d'ozone provoquent des problèmes respiratoires et une mortalité prématurée

L'ozone est un gaz très réactif et oxydant, ce qui le rend nocif à la fois pour l'homme et pour les écosystèmes. Les pics de concentration d'O3 ont été associés à un large éventail de problèmes respiratoires. L'exposition à court terme est associée à des symptômes tels que la toux et la respiration sifflante, ainsi qu'à des crises d'asthme et, dans les cas extrêmes, à la mortalité [29,31].

L'ozone affecte les individus de toutes les tranches d'âge. En effet, l'O3 constitue une menace pour les mères et leurs enfants, car l'exposition pendant la grossesse est liée à un faible poids à la naissance, à une naissance prématurée et à des fausses couches [27,28,32]. Une exposition prolongée peut entraîner une diminution de la fonction pulmonaire chez les enfants [33]. L'O3 a également un impact sur les personnes âgées, qui sont plus sensibles à ses effets néfastes que la population générale [34].

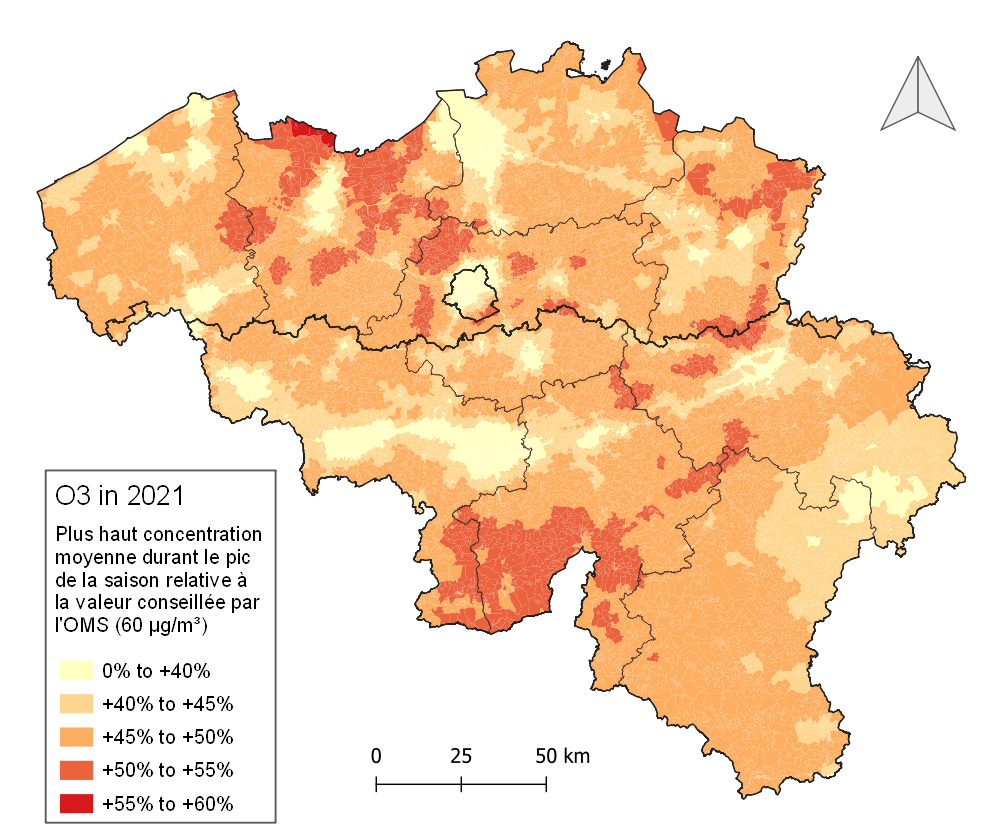

Les campagnes présentent des concentrations d'ozone plus élevées que les villes

Pour visualiser l'exposition à l'O3 en Belgique, les concentrations durant le pic de la saison sont cartographiées pour chaque secteur statistique (quartier). Afin de donner une indication de l’exposition de la population par rapport aux recommandations de l’OMS, les valeurs sont rapportées relativement aux recommandations : 60 µg m-3 en moyenne pendant le pic de la saison [16]. En raison de son caractère saisonnier et diurne, les recommandations de l'OMS pour l'O3 sont basées sur un pic de mesure : la moyenne des concentrations maximales quotidiennes pendant la saison du pic de l'ozone. Cela signifie que seuls les niveaux diurnes pendant l’été sont pris en considération.

En observant la carte de pollution pour l'O3, on voit que les concentrations sont généralement plus élevées en Région wallonne qu'en Région flamande et en Région de Bruxelles-Capitale. La répartition spatiale de l'O3 semble être l'inverse de celle du NO2. Ceci peut être expliqué par le fait que le NO émis avec le NO2 par les voitures et autres véhicules décompose l'ozone dans les zones à forte densité de trafic. Il en résulte que les centres urbains et les abords des autoroutes connaissent des concentrations plus faibles que la campagne. Malgré cette distinction entre les villes et les campagnes, la quasi-totalité du territoire présente des concentrations d'O3 supérieures à la valeur recommandée par l'OMS.

Source: Calculs des auteurs sur base des données de pollution atmosphérique fourni par CELINE [17].

L'exposition à l'ozone a augmenté regulierement en Belgique

L'exposition de la population à l'O3 peut être résumée par une concentration moyenne pondérée en fonction de la population, et utilisée pour comparer les régions et explorer les tendances dans le temps. Contrairement aux autres polluants, l'exposition à l'O3 en Belgique et dans ses régions est en augmentation. Si l'on considère les chiffres les plus récents pour l'année 2021, l'exposition en Région flamande est comparable à la moyenne belge, tandis qu'elle est légèrement supérieure en Région wallonne et nettement inférieure en Région de Bruxelles-Capitale. Malgré ces différences régionales, la totalité de la population belge est exposée à des concentrations d'O3 qui dépassent la valeur recommandée par l'OMS.

Source: Calculs des auteurs sur base des données de pollution atmosphérique fourni par CELINE [17], et des données de la population fourni par Statbel [18].

La Belgique a la sixième plus faible exposition à l'ozone par rapport aux pays similaires de l'UE

La comparaison européenne de l'exposition à l'ozone n'est pas basée sur la concentration moyenne, comme c'est le cas pour les objectifs de qualité de l’air, mais sur une mesure appelée SOMO35 : la somme des moyennes (maximum journalier sur 8 heures) supérieures à 35 ppb. Comme il s'agit d'un chiffre cumulatif, les valeurs peuvent devenir élevées par rapport aux mesures basées sur les moyennes.

La Belgique se classe au sixième rang des pays de l'UE-14 pour ce qui est de l'indice SOMO35 pondéré en fonction de la population pour l'O3, bien en-dessous de la concentration européenne moyenne [19].

Source: Own calculations based on air pollution exposure data provided by the European Environment Agency [19].

5. En savoir plus

Voir les métadonnées pour cet indicateur

Contexte

La pollution atmosphérique constitue le plus grand risque environnemental pour la santé, et est responsable de millions de décès prématurés et d'années de vie en bonne santé perdues dans le monde. L'exposition à la pollution atmosphérique est associée aux maladies respiratoires, aux troubles cardiovasculaires, au cancer du poumon, au diabète, ainsi qu’à des effets périnataux, neurologiques et mentaux. Elle touche de manière disproportionnée les groupes vulnérables, notamment les femmes et leurs nourrissons, les enfants, les personnes âgées et les personnes souffrant de maladies pulmonaires et d'asthme. Cette page donne un aperçu de l'exposition des Belges aux particules fines, au dioxyde d'azote et à l'ozone, des polluants considérés comme ayant un impact majeur sur la santé [16].

Afin d'améliorer la qualité de l'air et de protéger et promouvoir la santé publique, l'OMS publie des recommandations sur la qualité de l'air, qui sont un ensemble de valeurs limites recommandées pour des polluants atmosphériques spécifiques. Ces directives ont été mises à jour en 2021 sur la base de données scientifiques récentes et contiennent des recommandations pour les concentrations quotidiennes ainsi que pour les moyennes à long terme. Outre les directives de l'OMS, l'Union européenne applique des normes de qualité de l'air juridiquement contraignantes. Les normes de l'UE sont moins strictes que les lignes directrices correspondantes de l'OMS, car elles sont le résultat de négociations politiques et tiennent compte de la santé ainsi que de la faisabilité économique [16,35].

Les polluants atmosphériques traités dans ce rapport sont les particules fines de diamètre aérodynamique <2,5 µm et <10 µm (PM2.5 et PM10), le dioxyde d'azote (NO2) et l'ozone (O3). L'évaluation de la qualité de l'air est basée sur les cartes de pollution fournies par l'IRCEL-CELINE, qui représentent la concentration moyenne annuelle pour chaque endroit en Belgique. Les cartes de pollution sont le résultat de modèles, qui sont vérifiés par rapport à des mesures réelles, mais qui sont toujours sujets à un certain degré d'erreur. Les données démographiques utilisées sont fournies par Statbel [17,18].

Définitions

- Concentration, émissions et déposition

-

La qualité de l'air peut être quantifiée par la concentration de polluants atmosphériques connus. La concentration de la pollution atmosphérique est généralement exprimée sous la forme d'une concentration massique, ce qui donne la masse d'une substance polluante présente dans un volume d'air. Comme cette masse est généralement très faible par rapport à l'espace qu'elle occupe, une unité courante est le microgramme par mètre cube (µg m-3 ; un microgramme est égal à un millionième de gramme).

La concentration des polluants atmosphériques dépend des sources (directes ou indirectes) et des puits. Les sources émettent soit directement de la pollution, soit des substances qui se transforment en pollution (appelées précurseurs), ce qui entraîne dans les deux cas une augmentation de la concentration. Le puit est l'élimination de la pollution, lorsque le polluant se dépose à la surface de la terre ou est emporté par la pluie, ce qui améliore la qualité de l'air. Les émissions et les absorptions sont généralement exprimés en taux, par exemple en kilogrammes par heure ou en tonnes par an [36].

- Exposition de la population

-

L'exposition des personnes à la pollution de l'air ambiant peut être déterminée en établissant un lien entre leur lieu de résidence et les concentrations de pollution à l'extérieur. L'exposition des communautés locales est considérée ici comme la concentration moyenne de polluants dans leur voisinage, défini dans ce cas par le secteur statistique. Comme ces secteurs constituent la plus petite unité géographique en Belgique et que les différences internes sont limitées, cette simple moyenne peut être considérée comme représentative de tous les habitants.

Pour mesurer l'exposition de la population à l'échelle nationale ou régionale, on calcule une concentration moyenne pondérée en fonction de la population. Dans le calcul, le nombre d'habitants à chaque endroit est pris en compte en tant que poids pour le niveau de concentration correspondant. Pour les grandes zones, cette méthode est préférable à une simple concentration moyenne, car cette valeur peut être faussée si les habitants ont tendance à vivre dans les parties les plus ou les moins polluées.

Références

- European Environment Agency. National Air Pollutant Emissions Data Viewer 2005-2021, 2023. https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/dashboards/necd-directive-data-viewer-7.

- OECD. Mortality Risk Valuation in Environment, Health and Transport Policies, 2012. https://doi.org/10.1787/9789264130807-en.

- EMEP Centre on Emission Inventories and Projections. Data Viewer – Reported Emissions Data, 2023. https://www.ceip.at/data-viewer-2.

- Chen, J.; Hoek, G. Long-Term Exposure to PM and All-Cause and Cause-Specific Mortality: A Systematic Review and Meta-Analysis, 2020. https://doi.org/10.1016/j.envint.2020.105974.

- Park, J.; Kim, H.-J.; Lee, C.-H.; Lee, C. H.; Lee, H. W. Impact of Long-Term Exposure to Ambient Air Pollution on the Incidence of Chronic Obstructive Pulmonary Disease: A Systematic Review and Meta-Analysis, 2021. https://doi.org/10.1016/j.envres.2020.110703.

- Alexeeff, S. E.; Liao, N. S.; Liu, X.; Van Den Eeden, S. K.; Sidney, S. Long‐Term PM2.5 Exposure and Risks of Ischemic Heart Disease and Stroke Events: Review and Meta‐Analysis, 2021. https://doi.org/10.1161/JAHA.120.016890.

- Ciabattini, M.; Rizzello, E.; Lucaroni, F.; Palombi, L.; Boffetta, P. Systematic Review and Meta-Analysis of Recent High-Quality Studies on Exposure to Particulate Matter and Risk of Lung Cancer, 2021. https://doi.org/10.1016/j.envres.2020.110440.

- Yang, Z.; Wang, Q.; Liu, P. Extreme Temperature and Mortality: Evidence from China, 2019. https://doi.org/10.1007/s00484-018-1635-y.

- Borroni, E.; Pesatori, A. C.; Bollati, V.; Buoli, M.; Carugno, M. Air Pollution Exposure and Depression: A Comprehensive Updated Systematic Review and Meta-Analysis, 2022. https://doi.org/10.1016/j.envpol.2021.118245.

- Yu, Z.; Zhang, X.; Zhang, J.; Feng, Y.; Zhang, H.; Wan, Z.; Xiao, C.; Zhang, H.; Wang, Q.; Huang, C. Gestational Exposure to Ambient Particulate Matter and Preterm Birth: An Updated Systematic Review and Meta-Analysis, 2022. https://doi.org/10.1016/j.envres.2022.113381

- Ghosh, R.; Causey, K.; Burkart, K.; Wozniak, S.; Cohen, A.; Brauer, M. Ambient and Household PM2.5 Pollution and Adverse Perinatal Outcomes: A Meta-Regression and Analysis of Attributable Global Burden for 204 Countries and Territories, 2021. https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1003718.

- Zhu, W.; Zheng, H.; Liu, J.; Cai, J.; Wang, G.; Li, Y.; Shen, H.; Yang, J.; Wang, X.; Wu, J.; Nie, J. The Correlation between Chronic Exposure to Particulate Matter and Spontaneous Abortion: A Meta-Analysis, 2022. https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2021.131802.

- Khreis, H.; Kelly, C.; Tate, J.; Parslow, R.; Lucas, K.; Nieuwenhuijsen, M. Exposure to Traffic-Related Air Pollution and Risk of Development of Childhood Asthma: A Systematic Review and Meta-Analysis, 2017. https://doi.org/10.1016/j.envint.2016.11.012.

- Lim, H.; Kwon, H.-J.; Lim, J.-A.; Choi, J. H.; Ha, M.; Hwang, S.-S.; Choi, W.-J. Short-Term Effect of Fine Particulate Matter on Children’s Hospital Admissions and Emergency Department Visits for Asthma: A Systematic Review and Meta-Analysis, 2016. https://doi.org/10.3961/jpmph.16.037.

- Lin, L.-Z.; Zhan, X.-L.; Jin, C.-Y.; Liang, J.-H.; Jing, J.; Dong, G.-H. The Epidemiological Evidence Linking Exposure to Ambient Particulate Matter with Neurodevelopmental Disorders: A Systematic Review and Meta-Analysis, 2022. https://doi.org/10.1016/j.envres.2022.112876.

- World Health Organization. WHO Global Air Quality Guidelines: Particulate Matter (PM2.5 and PM10), Ozone, Nitrogen Dioxide, Sulfur Dioxide and Carbon Monoxide, 2021. https://www.who.int/publications/i/item/9789240034228.

- IRCEL-CELINE. Air Quality Models. https://www.irceline.be/en/documentation/models.

- Statbel. Bevolking per Statistische Sector. https://statbel.fgov.be/nl/open-data/bevolking-statistische-sector-9.

- European Environment Agency. Air Quality Health Risk Assessments (NUTS3). https://www.eea.europa.eu/ds_resolveuid/45d9e01d512d44528cf6b933809883e5.

- Fierens, F.; Vanpoucke, C.; Trimpeneers, E.; Dumoulin, R.; Maetz, P.; Hutsemékers, V.; Degrave, C. Jaarrapport Luchtkwaliteit in België 2022, 2023. https://www.irceline.be/nl/documentatie/publicaties/jaarrapporten/jaarrapport-luchtkwaliteit-in-belgie-2022/view.

- Huangfu, P.; Atkinson, R. Long-Term Exposure to NO2 and O3 and All-Cause and Respiratory Mortality: A Systematic Review and Meta-Analysis, 2020. https://doi.org/10.1016/j.envint.2020.105998.

- Huang, S.; Li, H.; Wang, M.; Qian, Y.; Steenland, K.; Caudle, W. M.; Liu, Y.; Sarnat, J.; Papatheodorou, S.; Shi, L. Long-Term Exposure to Nitrogen Dioxide and Mortality: A Systematic Review and Meta-Analysis, 2021. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.145968.

- Stieb, D. M.; Zheng, C.; Salama, D.; Berjawi, R.; Emode, M.; Hocking, R.; Lyrette, N.; Matz, C.; Lavigne, E.; Shin, H. H. Systematic Review and Meta-Analysis of Case-Crossover and Time-Series Studies of Short Term Outdoor Nitrogen Dioxide Exposure and Ischemic Heart Disease Morbidity, 2020. https://doi.org/10.1186/s12940-020-00601-1.

- Stieb, D. M.; Berjawi, R.; Emode, M.; Zheng, C.; Salama, D.; Hocking, R.; Lyrette, N.; Matz, C.; Lavigne, E.; Shin, H. H. Systematic Review and Meta-Analysis of Cohort Studies of Long Term Outdoor Nitrogen Dioxide Exposure and Mortality, 2021. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0246451.

- Yang, B.-Y.; Fan, S.; Thiering, E.; Seissler, J.; Nowak, D.; Dong, G.-H.; Heinrich, J. Ambient Air Pollution and Diabetes: A Systematic Review and Meta-Analysis, 2020. https://doi.org/10.1016/j.envres.2019.108817.

- Fan, S.-J.; Heinrich, J.; Bloom, M. S.; Zhao, T.-Y.; Shi, T.-X.; Feng, W.-R.; Sun, Y.; Shen, J.-C.; Yang, Z.-C.; Yang, B.-Y.; Dong, G.-H. Ambient Air Pollution and Depression: A Systematic Review with Meta-Analysis up to 2019, 2020. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.134721.

- Ju, L.; Li, C.; Yang, M.; Sun, S.; Zhang, Q.; Cao, J.; Ding, R. Maternal Air Pollution Exposure Increases the Risk of Preterm Birth: Evidence from the Meta-Analysis of Cohort Studies, 2021. https://doi.org/10.1016/j.envres.2021.111654.

- Li, C.; Yang, M.; Zhu, Z.; Sun, S.; Zhang, Q.; Cao, J.; Ding, R. Maternal Exposure to Air Pollution and the Risk of Low Birth Weight: A Meta-Analysis of Cohort Studies, 2020. https://doi.org/10.1016/j.envres.2020.109970.

- Orellano, P.; Quaranta, N.; Reynoso, J.; Balbi, B.; Vasquez, J. Effect of Outdoor Air Pollution on Asthma Exacerbations in Children and Adults: Systematic Review and Multilevel Meta-Analysis, 2017. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0174050.

- Monks, P. S.; Archibald, A. T.; Colette, A.; Cooper, O.; Coyle, M.; Derwent, R.; Fowler, D.; Granier, C.; Law, K. S.; Mills, G. E.; Stevenson, D. S.; Tarasova, O.; Thouret, V.; von Schneidemesser, E.; Sommariva, R.; Wild, O.; Williams, M. L. Tropospheric Ozone and Its Precursors from the Urban to the Global Scale from Air Quality to Short-Lived Climate Forcer, 2015. https://doi.org/10.5194/acp-15-8889-2015.

- Orellano, P.; Reynoso, J.; Quaranta, N.; Bardach, A.; Ciapponi, A. Short-Term Exposure to Particulate Matter (PM10 and PM2.5), Nitrogen Dioxide (NO2), and Ozone (O3) and All-Cause and Cause-Specific Mortality: Systematic Review and Meta-Analysis, 2020. https://doi.org/10.1016/j.envint.2020.105876.

- Zhang, H.; Zhang, X.; Wang, Q.; Xu, Y.; Feng, Y.; Yu, Z.; Huang, C. Ambient Air Pollution and Stillbirth: An Updated Systematic Review and Meta-Analysis of Epidemiological Studies, 2021. https://doi.org/10.1016/j.envpol.2021.116752.

- Holm, S. M.; Balmes, J. R. Systematic Review of Ozone Effects on Human Lung Function, 2013 Through 2020, 2022. https://doi.org/10.1016/j.chest.2021.07.2170.

- Bell, M. L.; Zanobetti, A.; Dominici, F. Who Is More Affected by Ozone Pollution? A Systematic Review and Meta-Analysis, 2014. https://doi.org/10.1093/aje/kwu115.

- European Commission. EU Air Quality Standards. https://environment.ec.europa.eu/topics/air/air-quality/eu-air-quality-standards_en.

- IRCEL-CELINE. What Is the Difference between Emission, Concentration, Exposure and Deposition? https://www.irceline.be/en/documentation/faq/what-is-the-difference-between-emission-concentration-exposure-and-deposition.

Veuillez citer cette page comme suit : Sciensano. Déterminants de Santé : Qualité de l'air, Health Status Report, 25 Mar 2024, Bruxelles, Belgique, https://www.belgiqueenbonnesante.be/fr/etat-de-sante/determinants-de-sante/qualite-de-lair